春の訪れに花もメダカも目覚める ― 2023年03月18日

3月になり気温が上昇してきた。

それと同時に、出窓や外に出してそのままになっている鉢から新芽が出たり花が咲き復活してきた。雑用に追われ、放置気味の植物たちの生命力にびっくり。

昨年からある花の復活

母の日のカーネーション、旅先でいただいた金魚草、菊の仲間、そしてトマトまで実をつけていた。いくつかの蘭の鉢は花芽がたくさん出てきて開花が楽しみ。

年末に植えたパクチーの柔らかい新芽が食卓を彩ってくれるのはありがたい。昨年までの旧居からの引っ越しと大磯の家の新築による引っ越しが重なり、新居に運び込んだ植物は数家族分。それらの新たな落ち着き先の整理が先で、まだ植物に手間をかける時間が中々とれないけど、今年はサラダにできそうなものから少しずつ種を蒔こうかな。

写真はFBのアルバムに

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6139326539460583&set=pcb.6139327679460469

それと同時に、出窓や外に出してそのままになっている鉢から新芽が出たり花が咲き復活してきた。雑用に追われ、放置気味の植物たちの生命力にびっくり。

昨年からある花の復活

母の日のカーネーション、旅先でいただいた金魚草、菊の仲間、そしてトマトまで実をつけていた。いくつかの蘭の鉢は花芽がたくさん出てきて開花が楽しみ。

年末に植えたパクチーの柔らかい新芽が食卓を彩ってくれるのはありがたい。昨年までの旧居からの引っ越しと大磯の家の新築による引っ越しが重なり、新居に運び込んだ植物は数家族分。それらの新たな落ち着き先の整理が先で、まだ植物に手間をかける時間が中々とれないけど、今年はサラダにできそうなものから少しずつ種を蒔こうかな。

写真はFBのアルバムに

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6139326539460583&set=pcb.6139327679460469

新馬(6歳)に騎乗する ― 2023年03月13日

昨年、倶楽部に黒鹿毛の若いセン馬が新たにやってきた。

2022年7月までレースにでていたそう…そしてSくんは秋から倶楽部の仲間になった。

若い上に競走馬だったこともあり、とても元気があり力も強い。

馬の年齢のことを馬齢(ばれい)と言うそうだけど、馬の6歳は人間に換算すると25歳くらいだそう。競走馬としての能力は4歳くらいがピークだそうで、その後はまだ若いのに古馬(こば・ふるうま)とよばれるらしい。

第2の馬生を乗用馬として生きていくには、これからお仕事もしなければならないので、個性の強い馬にとっては気疲れなんかないのかな~などと人間の子供のように心配をしてしまう…というのも、まだ子供のようなフワフワな毛並みと丸い目の可愛い顔で、僕は馬術なんてまだ何も知りません的な振る舞いがなんとも愛らしいのだ。そして、馬房に新しいオガ屑がいれられると、その上でゴロゴロするのが好きらしく、いつもきなこ餅のようにそれにまみれているので騎乗前にブラッシングがかかせない。

みんなその姿をみると自然と笑顔になる。先日も初心者クラスの指導員が「この子は自分のクラスに欲しいな~」と言うと、フリーで騎乗する上級者クラスの馬なので、そのレッスンを受けている人が「絶対にこの子はあげませんよ!!」などと微笑ましい会話をしていた(笑)

騎乗すると直線は前進気勢もすぐにでて力が漲っているけど、輪乗りなどに必要な内方姿勢というカーブをまわる姿勢にまだ慣れていないようで体が硬い。乗用馬としての調教は受けているのだろうけど、生まれてから直線を早く走ることを求められてきたのだから仕方ない。

とはいえ、あまり甘やかしてもいけない。

ここ数年騎乗しているJくんも数年前は同じような新馬だったけど、今では乗る人によっては尻っ跳ねをしたり騎乗拒否をしたりするようになってきた。10歳になりもう馬場の動きもかなりできるけど、人の多い週末に他の馬が近くを走っていったりすると自ら後に続け~とばかりに走り出すこともあるので、こちらもまだまだ気が抜けない。

両者とも騎乗する人の騎座や手綱さばきも問われ、正しい騎座がとれていなかったり、姿勢が悪いと動くのを止めてしまうこともある。それだからこそとてもよい先生でもあるのだ。

これから輪乗りの継続やゆっくりとした駈歩、スムーズな歩度の移行など…自分と馬の力の入れ具合やタイミングなどいろいろなことを計りながら調和していく練習が続くだろうな。

2022年7月までレースにでていたそう…そしてSくんは秋から倶楽部の仲間になった。

若い上に競走馬だったこともあり、とても元気があり力も強い。

馬の年齢のことを馬齢(ばれい)と言うそうだけど、馬の6歳は人間に換算すると25歳くらいだそう。競走馬としての能力は4歳くらいがピークだそうで、その後はまだ若いのに古馬(こば・ふるうま)とよばれるらしい。

第2の馬生を乗用馬として生きていくには、これからお仕事もしなければならないので、個性の強い馬にとっては気疲れなんかないのかな~などと人間の子供のように心配をしてしまう…というのも、まだ子供のようなフワフワな毛並みと丸い目の可愛い顔で、僕は馬術なんてまだ何も知りません的な振る舞いがなんとも愛らしいのだ。そして、馬房に新しいオガ屑がいれられると、その上でゴロゴロするのが好きらしく、いつもきなこ餅のようにそれにまみれているので騎乗前にブラッシングがかかせない。

みんなその姿をみると自然と笑顔になる。先日も初心者クラスの指導員が「この子は自分のクラスに欲しいな~」と言うと、フリーで騎乗する上級者クラスの馬なので、そのレッスンを受けている人が「絶対にこの子はあげませんよ!!」などと微笑ましい会話をしていた(笑)

騎乗すると直線は前進気勢もすぐにでて力が漲っているけど、輪乗りなどに必要な内方姿勢というカーブをまわる姿勢にまだ慣れていないようで体が硬い。乗用馬としての調教は受けているのだろうけど、生まれてから直線を早く走ることを求められてきたのだから仕方ない。

とはいえ、あまり甘やかしてもいけない。

ここ数年騎乗しているJくんも数年前は同じような新馬だったけど、今では乗る人によっては尻っ跳ねをしたり騎乗拒否をしたりするようになってきた。10歳になりもう馬場の動きもかなりできるけど、人の多い週末に他の馬が近くを走っていったりすると自ら後に続け~とばかりに走り出すこともあるので、こちらもまだまだ気が抜けない。

両者とも騎乗する人の騎座や手綱さばきも問われ、正しい騎座がとれていなかったり、姿勢が悪いと動くのを止めてしまうこともある。それだからこそとてもよい先生でもあるのだ。

これから輪乗りの継続やゆっくりとした駈歩、スムーズな歩度の移行など…自分と馬の力の入れ具合やタイミングなどいろいろなことを計りながら調和していく練習が続くだろうな。

春の家族旅行は東伊豆に… ― 2023年03月05日

毎年のことながら年に数回は家族で旅にでる。

今回は、桜が満開になった伊豆半島に…。

15歳を超えた愛犬と一緒にゆったりとした旅になる。

城ケ崎近くのハイキングコースも歩いたが、帰路で凍り付く場面も…冬の眠りから目覚めた特大の黄色いカエルが道の真ん中に2匹重なっているではないか(-_-;) あまりに大きいのでみんな立ち止まる…見ないように通り過ぎるがしばらくドキドキが止まらなかった。(カエルだけは苦手なのだ)

気を取り直して…以前から気になっていた宇佐美にある古民家割烹にて食事を楽しむ。美味しいものを少しずつ…心地よい空間でゆっくりとした時間が流れた。こんなご飯を毎日作ってほしいなぁなんて思う。

帰宅途中に立ち寄った函南の川の土手沿い、満開の菜花に彩られた桜並木。河津桜のお祭りとは違い、人もまばらでゆっくりと散策してから帰京の途についた。

古民家れすとらん「ひよけ家」 https://www.hiyokeya.com/

写真はFBのアルバムに

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6103921919667712&set=pcb.6103936802999557

今回は、桜が満開になった伊豆半島に…。

15歳を超えた愛犬と一緒にゆったりとした旅になる。

城ケ崎近くのハイキングコースも歩いたが、帰路で凍り付く場面も…冬の眠りから目覚めた特大の黄色いカエルが道の真ん中に2匹重なっているではないか(-_-;) あまりに大きいのでみんな立ち止まる…見ないように通り過ぎるがしばらくドキドキが止まらなかった。(カエルだけは苦手なのだ)

気を取り直して…以前から気になっていた宇佐美にある古民家割烹にて食事を楽しむ。美味しいものを少しずつ…心地よい空間でゆっくりとした時間が流れた。こんなご飯を毎日作ってほしいなぁなんて思う。

帰宅途中に立ち寄った函南の川の土手沿い、満開の菜花に彩られた桜並木。河津桜のお祭りとは違い、人もまばらでゆっくりと散策してから帰京の途についた。

古民家れすとらん「ひよけ家」 https://www.hiyokeya.com/

写真はFBのアルバムに

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6103921919667712&set=pcb.6103936802999557

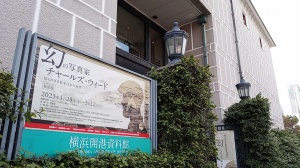

横浜開港資料館~象の鼻テラス ― 2023年03月01日

横浜開港資料館で開催されている「幻の写真家 チャールズ・ウィード 知られざる幕末日本の風景」を見にいった。

「マンモス・プレート」という巨大なガラスネガ(約43×53㎝)を用いた写真というのが興味深かった。幕末のあたりの様子が細部まで記録されている。江戸時代の最後の光景と言われているものなど、それら貴重な写真を見る機会は中々ないと思う。

象の鼻テラスの弓なりの桟橋がある湾にペリーが上陸したこともあり、すぐ前に資料館がある。こちらも江戸期から昭和初期までの横浜に関する資料約27万点が収蔵されていて、中庭には江戸時代からあったという横浜の歴史の生き証人タブノキ(通称たまくす)が残されている。

---写真展概要より---

幕末の日本を写した写真家といえば、フェリーチェ・ベアトがよく知られています。しかし、近年の研究の進展により、ベアト以外の外国人カメラマンの存在が徐々に明らかになってきました。なかでも、ほとんど一般に知られてこなかった写真家が、アメリカ人のチャールズ・リアンダー・ウィード(1824~1903)です。

ウィードは明治維新の直前、1867(慶応3)~68(慶応4)年に来日したプロカメラマンで、マンモス・プレートと呼ばれる大型のガラスネガを使用してスケール感のある風景写真を撮影しています。しかし、日本を撮った作品の残存例はきわめて少なく、かつ経歴にも不明な部分が多い、まさに「幻の写真家」と言ってよい存在でした。

ところが、2021年、ウィードが撮影したと推定される31枚の風景写真が新たに見出されました。写真は大判サイズにプリントされ、幕末維新期の日本各地(江戸・横浜・鎌倉・長崎)の風景が鮮明かつ緻密に記録されていました。

今回の展覧会では、初公開となる個人所蔵のウィード写真にくわえ、当館と国内機関が所蔵するウィードの作品も展示し、幕末日本の風景を今によみがえらせます。

象の鼻テラス

https://zounohana.com/

横浜開港資料館

http://www.kaikou.city.yokohama.jp/

「マンモス・プレート」という巨大なガラスネガ(約43×53㎝)を用いた写真というのが興味深かった。幕末のあたりの様子が細部まで記録されている。江戸時代の最後の光景と言われているものなど、それら貴重な写真を見る機会は中々ないと思う。

象の鼻テラスの弓なりの桟橋がある湾にペリーが上陸したこともあり、すぐ前に資料館がある。こちらも江戸期から昭和初期までの横浜に関する資料約27万点が収蔵されていて、中庭には江戸時代からあったという横浜の歴史の生き証人タブノキ(通称たまくす)が残されている。

---写真展概要より---

幕末の日本を写した写真家といえば、フェリーチェ・ベアトがよく知られています。しかし、近年の研究の進展により、ベアト以外の外国人カメラマンの存在が徐々に明らかになってきました。なかでも、ほとんど一般に知られてこなかった写真家が、アメリカ人のチャールズ・リアンダー・ウィード(1824~1903)です。

ウィードは明治維新の直前、1867(慶応3)~68(慶応4)年に来日したプロカメラマンで、マンモス・プレートと呼ばれる大型のガラスネガを使用してスケール感のある風景写真を撮影しています。しかし、日本を撮った作品の残存例はきわめて少なく、かつ経歴にも不明な部分が多い、まさに「幻の写真家」と言ってよい存在でした。

ところが、2021年、ウィードが撮影したと推定される31枚の風景写真が新たに見出されました。写真は大判サイズにプリントされ、幕末維新期の日本各地(江戸・横浜・鎌倉・長崎)の風景が鮮明かつ緻密に記録されていました。

今回の展覧会では、初公開となる個人所蔵のウィード写真にくわえ、当館と国内機関が所蔵するウィードの作品も展示し、幕末日本の風景を今によみがえらせます。

象の鼻テラス

https://zounohana.com/

横浜開港資料館

http://www.kaikou.city.yokohama.jp/

合田佐和子展 帰る途もつもりもない ― 2023年02月06日

喜びの樹の実のたわわにみのるあの街角で出会った私たち

もう帰る途もつもりもなかった (合田佐和子 晩年の手稿より)

三鷹市美術ギャラリーにて「合田佐和子展 帰る途もつもりもない」が開催されている。没後初にして過去最大級の回顧展というだけあり、作品もオブジェ、絵画、写真、イラストレーション、資料他、約300点。会場をまわり作品をじっくりと見ること1時間半以上。

美術評論家の瀧口修造氏の勧めによりオブジェ作品を発表したという。針金や蒐集された素材による「Watch - Angels」「バッカスの祭」

「焼け跡となった市街地で見た、溶けたガラスや石などに魅了され…空襲の焼け跡での宝物拾いから始まった」

唐十郎や寺山修司「状況劇場」「天井桟敷」のポスターや原画

「鐡仮面」 劇団状況劇場(1972)他、多くのイラストなど。

それらを見ていると昭和の頃のパルコのポスターや、今は見る影もない周辺の文化的な風景が懐かしく蘇ったりする。そして、子供のころ私の本棚に江戸川乱歩シリーズ 「怪人二十面相」や「鉄仮面」という児童向けの書籍があったのを思い出し回想したり…小学生の本棚、他の本の中に何故それがあったのだろう?とか。

木箱入りの石などのオブジェ…箱の中にちりばめられた小さな世界。ジョセフ・コーネルやマルセル・デュシャンなども手掛けていたBox Artはいくつも見てきた。レベル違いだが私が小学生だった頃、小さな缶や綺麗な箱に自分の好きな石や羽を詰め込むのが好きだったな…なんてふと懐かしい思いに浸ってみたり。

顔があるオブジェ人形やタマゴ、蛇、手や足などの女性のパーツ、ミュータント…。

そして、エジプト移住後の青い目シリーズ 「青いまなざし(リリアン・ギッシュ)」

瞳の持ち主でサイレント映画時代に活躍したポーラ・ネグリはヴァンプ(悪女)役で、彼女にもまた物語が…。「ポーラ・ネグリの眼」「90度のまなざし」

永遠の少年少女のための妖しい童話 「雨月の使者」という唐十郎の本の表紙や、小林麻美の「雨音はショパンの調べ(EP)」のジャケットを描いていたことは知らなかった。

これだけ私の好きなものが並んでいて回想できる展覧会も、生きている内に中々見られないよねと、最後までひとりワクワク・ウキウキしてまわっている自分が可笑しかった。あの時代の周りの空気感や香りが漂ってきそうなくらい…いろいろな想い出が蘇ってきた貴重な時を過ごした。

「合田佐和子展 帰る途もつもりもない」(三鷹市美術ギャラリー)

https://mitaka-sportsandculture.or.jp/gallery/

もう帰る途もつもりもなかった (合田佐和子 晩年の手稿より)

三鷹市美術ギャラリーにて「合田佐和子展 帰る途もつもりもない」が開催されている。没後初にして過去最大級の回顧展というだけあり、作品もオブジェ、絵画、写真、イラストレーション、資料他、約300点。会場をまわり作品をじっくりと見ること1時間半以上。

美術評論家の瀧口修造氏の勧めによりオブジェ作品を発表したという。針金や蒐集された素材による「Watch - Angels」「バッカスの祭」

「焼け跡となった市街地で見た、溶けたガラスや石などに魅了され…空襲の焼け跡での宝物拾いから始まった」

唐十郎や寺山修司「状況劇場」「天井桟敷」のポスターや原画

「鐡仮面」 劇団状況劇場(1972)他、多くのイラストなど。

それらを見ていると昭和の頃のパルコのポスターや、今は見る影もない周辺の文化的な風景が懐かしく蘇ったりする。そして、子供のころ私の本棚に江戸川乱歩シリーズ 「怪人二十面相」や「鉄仮面」という児童向けの書籍があったのを思い出し回想したり…小学生の本棚、他の本の中に何故それがあったのだろう?とか。

木箱入りの石などのオブジェ…箱の中にちりばめられた小さな世界。ジョセフ・コーネルやマルセル・デュシャンなども手掛けていたBox Artはいくつも見てきた。レベル違いだが私が小学生だった頃、小さな缶や綺麗な箱に自分の好きな石や羽を詰め込むのが好きだったな…なんてふと懐かしい思いに浸ってみたり。

顔があるオブジェ人形やタマゴ、蛇、手や足などの女性のパーツ、ミュータント…。

そして、エジプト移住後の青い目シリーズ 「青いまなざし(リリアン・ギッシュ)」

瞳の持ち主でサイレント映画時代に活躍したポーラ・ネグリはヴァンプ(悪女)役で、彼女にもまた物語が…。「ポーラ・ネグリの眼」「90度のまなざし」

永遠の少年少女のための妖しい童話 「雨月の使者」という唐十郎の本の表紙や、小林麻美の「雨音はショパンの調べ(EP)」のジャケットを描いていたことは知らなかった。

これだけ私の好きなものが並んでいて回想できる展覧会も、生きている内に中々見られないよねと、最後までひとりワクワク・ウキウキしてまわっている自分が可笑しかった。あの時代の周りの空気感や香りが漂ってきそうなくらい…いろいろな想い出が蘇ってきた貴重な時を過ごした。

「合田佐和子展 帰る途もつもりもない」(三鷹市美術ギャラリー)

https://mitaka-sportsandculture.or.jp/gallery/

エゴン・シーレ展~東京都美術館 ― 2023年01月26日

クリムトの弟子でもあるエゴン・シーレ。数年前に「クリムト展 ウィーンと日本1900」が開催された際に、「クリムト エゴン・シーレとウィーン黄金時代」というドキュメンタリー映像を見たが、今どきは情報もたくさんあり両者について詳しく知ることができるだろう。

クリムトの作品の中でも「接吻」は有名だけど、当時来日した「ユディト1」を間近に見た時は衝撃的だった。旧約聖書に登場する女性とはいえ首を手に背景には金が施され。保守的なウィーンという舞台で流れる時代に反逆するような表現、しかも官能的である。そして、全長約34mもある壁画「ベートーベン・フリーズ」(複製)は忘れられない。

そんなクリムトに多大な影響を受けながら、短い生涯の中で人間の内面に深く切り込んだ独自の作風を確立したエゴン・シーレ。わずか16歳でウィーン美術アカデミーに史上最年少で入学するも、保守的な教育に飽き足らずすぐに退学し運命的にクリムトに出会う。そこで絵は美しいものを描くだけでなく、本質的(内面)なことをいかに表現するかということの大切さをクリムトに語る若い彼がすごい。

世紀末のウィーン、サロン文化の中で繰り広げられる交流、短い人生を駆け抜けるように生きた彼の生涯を垣間見るような空間にしばらく圧倒された。

作者の気配が感じられ、ストーリーのある作品に人は引き込まれる。

レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才

https://www.egonschiele2023.jp/

写真はFBのアルバムに

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5995001797226392&set=a.5957774504282455

クリムトの作品の中でも「接吻」は有名だけど、当時来日した「ユディト1」を間近に見た時は衝撃的だった。旧約聖書に登場する女性とはいえ首を手に背景には金が施され。保守的なウィーンという舞台で流れる時代に反逆するような表現、しかも官能的である。そして、全長約34mもある壁画「ベートーベン・フリーズ」(複製)は忘れられない。

そんなクリムトに多大な影響を受けながら、短い生涯の中で人間の内面に深く切り込んだ独自の作風を確立したエゴン・シーレ。わずか16歳でウィーン美術アカデミーに史上最年少で入学するも、保守的な教育に飽き足らずすぐに退学し運命的にクリムトに出会う。そこで絵は美しいものを描くだけでなく、本質的(内面)なことをいかに表現するかということの大切さをクリムトに語る若い彼がすごい。

世紀末のウィーン、サロン文化の中で繰り広げられる交流、短い人生を駆け抜けるように生きた彼の生涯を垣間見るような空間にしばらく圧倒された。

作者の気配が感じられ、ストーリーのある作品に人は引き込まれる。

レオポルド美術館 エゴン・シーレ展 ウィーンが生んだ若き天才

https://www.egonschiele2023.jp/

写真はFBのアルバムに

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5995001797226392&set=a.5957774504282455

富士山の大沢崩れに驚く ― 2023年01月13日

先週は、朝霧高原に滞在していました。

山梨の富士山駅のすぐ近くに妹家族が住んでいるので、数年前までは毎年訪れるたびにそこに滞在していました。いつも窓をあけると大きすぎる富士山が…。近すぎて全体像が見えないので、山は少し離れたところから眺めるのがいいな~などと思っていましたが…。

今回はコロナウイルスなどの影響で、家族に高齢者や幼児がいることもあり朝霧高原に…部屋から正面に見えたのは、いつも自宅から見える富士山の裏側。今も崩壊を続けているという割れ目がパックリと広がる大沢崩れの谷間を見て、思わずいずれは山頂が崩れていくのではと驚きました。山頂の剣が峰から見る谷と、その先の扇状地はどんなだろうと空想してしまいます。山の西側に住んでいる方たちにとっては日常の風景かもしれませんが、いつも反対側の山を見ているせいか、あまりの違いに唖然としたのでした。

朝霧高原には、うららかな日差しの中で牛たちが放牧され、中には横倒しで寝ているのんきなものも。帰途の足柄から見えるのは、また別の顔の富士山。ことしは、年初から壮大な景色に出会う旅となりました。

山梨の富士山駅のすぐ近くに妹家族が住んでいるので、数年前までは毎年訪れるたびにそこに滞在していました。いつも窓をあけると大きすぎる富士山が…。近すぎて全体像が見えないので、山は少し離れたところから眺めるのがいいな~などと思っていましたが…。

今回はコロナウイルスなどの影響で、家族に高齢者や幼児がいることもあり朝霧高原に…部屋から正面に見えたのは、いつも自宅から見える富士山の裏側。今も崩壊を続けているという割れ目がパックリと広がる大沢崩れの谷間を見て、思わずいずれは山頂が崩れていくのではと驚きました。山頂の剣が峰から見る谷と、その先の扇状地はどんなだろうと空想してしまいます。山の西側に住んでいる方たちにとっては日常の風景かもしれませんが、いつも反対側の山を見ているせいか、あまりの違いに唖然としたのでした。

朝霧高原には、うららかな日差しの中で牛たちが放牧され、中には横倒しで寝ているのんきなものも。帰途の足柄から見えるのは、また別の顔の富士山。ことしは、年初から壮大な景色に出会う旅となりました。

世田谷の国分寺崖線を知る ― 2023年01月10日

新年の休みに自宅から一望できる山々の名前を調べてみました。

とりあえず、正面に見える天城山~箱根山~丹沢~富士山まで

その右側、山梨~長野の山々は次回。見る場所によって山の位置も違い、山頂の形などで判断するので、一周するとなると中々時間がかかります。途中の山もまだ判明できず…というものがいくつか。

(人が来るたびに聞かれても名前がわからないことが多々あったので)

そしてこの場所が、国分寺崖線という高台にあたる地域だということを初めて知りました。生まれた時から世田谷にいるのに知らないことはたくさんあるものです。

多摩川の水流により、長い時間をかけて削られてきた崖の連なり。それによってつくられた段丘と湧き水により多くの緑が茂る場所が続くところ。そのかわり坂も多く、桜坂があるのもすぐ近くでした。壮大な景色が眺められる高台があり、等々力渓谷などがあるのも、なるほどと思ったのでした。あちらこちらに古墳や近代化遺産なども残されているので、時間があれば散策に行ってみたいな~と思っています。

詳しくは世田谷区のページより

「国分寺崖線って?」

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/010/003/001/d00012078_d/fil/12078_2.txt

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/010/003/001/d00012078_d/fil/12078_1.pdf

山の写真はFBのアルバムに

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5949331185126787&set=a.5922688344457738

とりあえず、正面に見える天城山~箱根山~丹沢~富士山まで

その右側、山梨~長野の山々は次回。見る場所によって山の位置も違い、山頂の形などで判断するので、一周するとなると中々時間がかかります。途中の山もまだ判明できず…というものがいくつか。

(人が来るたびに聞かれても名前がわからないことが多々あったので)

そしてこの場所が、国分寺崖線という高台にあたる地域だということを初めて知りました。生まれた時から世田谷にいるのに知らないことはたくさんあるものです。

多摩川の水流により、長い時間をかけて削られてきた崖の連なり。それによってつくられた段丘と湧き水により多くの緑が茂る場所が続くところ。そのかわり坂も多く、桜坂があるのもすぐ近くでした。壮大な景色が眺められる高台があり、等々力渓谷などがあるのも、なるほどと思ったのでした。あちらこちらに古墳や近代化遺産なども残されているので、時間があれば散策に行ってみたいな~と思っています。

詳しくは世田谷区のページより

「国分寺崖線って?」

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/010/003/001/d00012078_d/fil/12078_2.txt

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/010/003/001/d00012078_d/fil/12078_1.pdf

山の写真はFBのアルバムに

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5949331185126787&set=a.5922688344457738

初乗り やんちゃな馬との駆け引き ― 2023年01月08日

今年の初乗りは、年末年始の休暇から10日後。

相棒はいつものやんちゃなJくん。

久しぶりの騎乗で、馬が動き出してすぐに手綱を握る力が弱っているのに気付いた。なんだか体幹を維持する力も低下したみたいで、パワフルなJくんの動きに手綱をもっていかれる。それでなくても頭を下げやすい馬なのだ。

手綱に余計な力を入れてはいけないのだけど、騎座で受ける力が弱くなっているのに気づいたのか、賢いJくんは手綱を緩めようと頭を下げて、こちらの様子をうかがってくる。常歩から速歩に歩度を変えると、少しの距離しか騎座の安定が維持できなくて手綱を引いた形になり、腕も脇につかずに伸びてしまう。数日使わないだけで筋力が低下してしまうことを思い知らされた、そして馬に乗るのに必要な筋肉は普段の生活では中々使わないよな~などと考えた。

正しい扶助と姿勢で騎乗できれば、スムーズにハミもとれ、脚の力と騎座のバランスだけで回転もできる相棒なのに…。

パワーのある馬は、コントロールするのに手綱だけが強くなっても反対に引っ張られるし、かといって馬なりに走られても制御できなくなる。その間のちょうどよい力の入れ具合を探り、折り合いをつける駆け引きが続く…今日はそれに時間を費やしてしまった。今月は、しばらく馬の上で特に骨盤周りの筋力を回復させながらの練習になるだろうな~。

相棒はいつものやんちゃなJくん。

久しぶりの騎乗で、馬が動き出してすぐに手綱を握る力が弱っているのに気付いた。なんだか体幹を維持する力も低下したみたいで、パワフルなJくんの動きに手綱をもっていかれる。それでなくても頭を下げやすい馬なのだ。

手綱に余計な力を入れてはいけないのだけど、騎座で受ける力が弱くなっているのに気づいたのか、賢いJくんは手綱を緩めようと頭を下げて、こちらの様子をうかがってくる。常歩から速歩に歩度を変えると、少しの距離しか騎座の安定が維持できなくて手綱を引いた形になり、腕も脇につかずに伸びてしまう。数日使わないだけで筋力が低下してしまうことを思い知らされた、そして馬に乗るのに必要な筋肉は普段の生活では中々使わないよな~などと考えた。

正しい扶助と姿勢で騎乗できれば、スムーズにハミもとれ、脚の力と騎座のバランスだけで回転もできる相棒なのに…。

パワーのある馬は、コントロールするのに手綱だけが強くなっても反対に引っ張られるし、かといって馬なりに走られても制御できなくなる。その間のちょうどよい力の入れ具合を探り、折り合いをつける駆け引きが続く…今日はそれに時間を費やしてしまった。今月は、しばらく馬の上で特に骨盤周りの筋力を回復させながらの練習になるだろうな~。

今年の初乗りで馬が笑う? ― 2023年01月07日

今年の初乗り前に馬房に挨拶まわりに行くと…。

相変わらず馬体の大きなS嬢に挨拶すると、写真のような顔に…毎回笑える。よくこんな顔をする…大きな顔で長い歯茎をだしていて思わずいつになく持っていたスマホで撮影。離れたところからでも匂いに敏感らしい。

この顔は「フレーメン」と言い、笑っているわけではないのだ。

匂いに反応して起こす行動で、私がいつも騎乗前にハーブティーやのど飴を口にするからかもしれないな~。それらに反応して匂いを敏感に感じ取ろうとしているらしい。それにしてもすごい歯と顔だなぁ。

2000年生れの牝馬。もう23年も使っている歯は化石のよう。

馬の歯は乳歯が生えて大人の歯に生え変わるのは人と同じだけど、雄と雌で数が違うのだそう。草をかみ切るようにクワのような形の切歯、ウスのようにすりつぶす為の臼歯があり、一生伸び続けるけど草などを食むことで擦れていき、虫歯にもなりにくいらしい。

そして、今年の初騎乗はいつものように10歳馬のやんちゃなJくんでした。10日間も年末年始の馬場の休暇があると、馬の手綱を持つ力と、馬体の上で自分の体幹を保つ力が…私の筋力がみごとに衰えていたことに気づいた新年早々でした(-_-;)。

相変わらず馬体の大きなS嬢に挨拶すると、写真のような顔に…毎回笑える。よくこんな顔をする…大きな顔で長い歯茎をだしていて思わずいつになく持っていたスマホで撮影。離れたところからでも匂いに敏感らしい。

この顔は「フレーメン」と言い、笑っているわけではないのだ。

匂いに反応して起こす行動で、私がいつも騎乗前にハーブティーやのど飴を口にするからかもしれないな~。それらに反応して匂いを敏感に感じ取ろうとしているらしい。それにしてもすごい歯と顔だなぁ。

2000年生れの牝馬。もう23年も使っている歯は化石のよう。

馬の歯は乳歯が生えて大人の歯に生え変わるのは人と同じだけど、雄と雌で数が違うのだそう。草をかみ切るようにクワのような形の切歯、ウスのようにすりつぶす為の臼歯があり、一生伸び続けるけど草などを食むことで擦れていき、虫歯にもなりにくいらしい。

そして、今年の初騎乗はいつものように10歳馬のやんちゃなJくんでした。10日間も年末年始の馬場の休暇があると、馬の手綱を持つ力と、馬体の上で自分の体幹を保つ力が…私の筋力がみごとに衰えていたことに気づいた新年早々でした(-_-;)。

最近のコメント