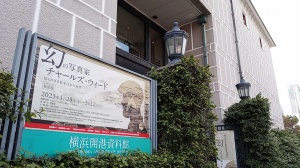

横浜開港資料館~象の鼻テラス ― 2023年03月01日

横浜開港資料館で開催されている「幻の写真家 チャールズ・ウィード 知られざる幕末日本の風景」を見にいった。

「マンモス・プレート」という巨大なガラスネガ(約43×53㎝)を用いた写真というのが興味深かった。幕末のあたりの様子が細部まで記録されている。江戸時代の最後の光景と言われているものなど、それら貴重な写真を見る機会は中々ないと思う。

象の鼻テラスの弓なりの桟橋がある湾にペリーが上陸したこともあり、すぐ前に資料館がある。こちらも江戸期から昭和初期までの横浜に関する資料約27万点が収蔵されていて、中庭には江戸時代からあったという横浜の歴史の生き証人タブノキ(通称たまくす)が残されている。

---写真展概要より---

幕末の日本を写した写真家といえば、フェリーチェ・ベアトがよく知られています。しかし、近年の研究の進展により、ベアト以外の外国人カメラマンの存在が徐々に明らかになってきました。なかでも、ほとんど一般に知られてこなかった写真家が、アメリカ人のチャールズ・リアンダー・ウィード(1824~1903)です。

ウィードは明治維新の直前、1867(慶応3)~68(慶応4)年に来日したプロカメラマンで、マンモス・プレートと呼ばれる大型のガラスネガを使用してスケール感のある風景写真を撮影しています。しかし、日本を撮った作品の残存例はきわめて少なく、かつ経歴にも不明な部分が多い、まさに「幻の写真家」と言ってよい存在でした。

ところが、2021年、ウィードが撮影したと推定される31枚の風景写真が新たに見出されました。写真は大判サイズにプリントされ、幕末維新期の日本各地(江戸・横浜・鎌倉・長崎)の風景が鮮明かつ緻密に記録されていました。

今回の展覧会では、初公開となる個人所蔵のウィード写真にくわえ、当館と国内機関が所蔵するウィードの作品も展示し、幕末日本の風景を今によみがえらせます。

象の鼻テラス

https://zounohana.com/

横浜開港資料館

http://www.kaikou.city.yokohama.jp/

「マンモス・プレート」という巨大なガラスネガ(約43×53㎝)を用いた写真というのが興味深かった。幕末のあたりの様子が細部まで記録されている。江戸時代の最後の光景と言われているものなど、それら貴重な写真を見る機会は中々ないと思う。

象の鼻テラスの弓なりの桟橋がある湾にペリーが上陸したこともあり、すぐ前に資料館がある。こちらも江戸期から昭和初期までの横浜に関する資料約27万点が収蔵されていて、中庭には江戸時代からあったという横浜の歴史の生き証人タブノキ(通称たまくす)が残されている。

---写真展概要より---

幕末の日本を写した写真家といえば、フェリーチェ・ベアトがよく知られています。しかし、近年の研究の進展により、ベアト以外の外国人カメラマンの存在が徐々に明らかになってきました。なかでも、ほとんど一般に知られてこなかった写真家が、アメリカ人のチャールズ・リアンダー・ウィード(1824~1903)です。

ウィードは明治維新の直前、1867(慶応3)~68(慶応4)年に来日したプロカメラマンで、マンモス・プレートと呼ばれる大型のガラスネガを使用してスケール感のある風景写真を撮影しています。しかし、日本を撮った作品の残存例はきわめて少なく、かつ経歴にも不明な部分が多い、まさに「幻の写真家」と言ってよい存在でした。

ところが、2021年、ウィードが撮影したと推定される31枚の風景写真が新たに見出されました。写真は大判サイズにプリントされ、幕末維新期の日本各地(江戸・横浜・鎌倉・長崎)の風景が鮮明かつ緻密に記録されていました。

今回の展覧会では、初公開となる個人所蔵のウィード写真にくわえ、当館と国内機関が所蔵するウィードの作品も展示し、幕末日本の風景を今によみがえらせます。

象の鼻テラス

https://zounohana.com/

横浜開港資料館

http://www.kaikou.city.yokohama.jp/

春の家族旅行は東伊豆に… ― 2023年03月05日

毎年のことながら年に数回は家族で旅にでる。

今回は、桜が満開になった伊豆半島に…。

15歳を超えた愛犬と一緒にゆったりとした旅になる。

城ケ崎近くのハイキングコースも歩いたが、帰路で凍り付く場面も…冬の眠りから目覚めた特大の黄色いカエルが道の真ん中に2匹重なっているではないか(-_-;) あまりに大きいのでみんな立ち止まる…見ないように通り過ぎるがしばらくドキドキが止まらなかった。(カエルだけは苦手なのだ)

気を取り直して…以前から気になっていた宇佐美にある古民家割烹にて食事を楽しむ。美味しいものを少しずつ…心地よい空間でゆっくりとした時間が流れた。こんなご飯を毎日作ってほしいなぁなんて思う。

帰宅途中に立ち寄った函南の川の土手沿い、満開の菜花に彩られた桜並木。河津桜のお祭りとは違い、人もまばらでゆっくりと散策してから帰京の途についた。

古民家れすとらん「ひよけ家」 https://www.hiyokeya.com/

写真はFBのアルバムに

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6103921919667712&set=pcb.6103936802999557

今回は、桜が満開になった伊豆半島に…。

15歳を超えた愛犬と一緒にゆったりとした旅になる。

城ケ崎近くのハイキングコースも歩いたが、帰路で凍り付く場面も…冬の眠りから目覚めた特大の黄色いカエルが道の真ん中に2匹重なっているではないか(-_-;) あまりに大きいのでみんな立ち止まる…見ないように通り過ぎるがしばらくドキドキが止まらなかった。(カエルだけは苦手なのだ)

気を取り直して…以前から気になっていた宇佐美にある古民家割烹にて食事を楽しむ。美味しいものを少しずつ…心地よい空間でゆっくりとした時間が流れた。こんなご飯を毎日作ってほしいなぁなんて思う。

帰宅途中に立ち寄った函南の川の土手沿い、満開の菜花に彩られた桜並木。河津桜のお祭りとは違い、人もまばらでゆっくりと散策してから帰京の途についた。

古民家れすとらん「ひよけ家」 https://www.hiyokeya.com/

写真はFBのアルバムに

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6103921919667712&set=pcb.6103936802999557

新馬(6歳)に騎乗する ― 2023年03月13日

昨年、倶楽部に黒鹿毛の若いセン馬が新たにやってきた。

2022年7月までレースにでていたそう…そしてSくんは秋から倶楽部の仲間になった。

若い上に競走馬だったこともあり、とても元気があり力も強い。

馬の年齢のことを馬齢(ばれい)と言うそうだけど、馬の6歳は人間に換算すると25歳くらいだそう。競走馬としての能力は4歳くらいがピークだそうで、その後はまだ若いのに古馬(こば・ふるうま)とよばれるらしい。

第2の馬生を乗用馬として生きていくには、これからお仕事もしなければならないので、個性の強い馬にとっては気疲れなんかないのかな~などと人間の子供のように心配をしてしまう…というのも、まだ子供のようなフワフワな毛並みと丸い目の可愛い顔で、僕は馬術なんてまだ何も知りません的な振る舞いがなんとも愛らしいのだ。そして、馬房に新しいオガ屑がいれられると、その上でゴロゴロするのが好きらしく、いつもきなこ餅のようにそれにまみれているので騎乗前にブラッシングがかかせない。

みんなその姿をみると自然と笑顔になる。先日も初心者クラスの指導員が「この子は自分のクラスに欲しいな~」と言うと、フリーで騎乗する上級者クラスの馬なので、そのレッスンを受けている人が「絶対にこの子はあげませんよ!!」などと微笑ましい会話をしていた(笑)

騎乗すると直線は前進気勢もすぐにでて力が漲っているけど、輪乗りなどに必要な内方姿勢というカーブをまわる姿勢にまだ慣れていないようで体が硬い。乗用馬としての調教は受けているのだろうけど、生まれてから直線を早く走ることを求められてきたのだから仕方ない。

とはいえ、あまり甘やかしてもいけない。

ここ数年騎乗しているJくんも数年前は同じような新馬だったけど、今では乗る人によっては尻っ跳ねをしたり騎乗拒否をしたりするようになってきた。10歳になりもう馬場の動きもかなりできるけど、人の多い週末に他の馬が近くを走っていったりすると自ら後に続け~とばかりに走り出すこともあるので、こちらもまだまだ気が抜けない。

両者とも騎乗する人の騎座や手綱さばきも問われ、正しい騎座がとれていなかったり、姿勢が悪いと動くのを止めてしまうこともある。それだからこそとてもよい先生でもあるのだ。

これから輪乗りの継続やゆっくりとした駈歩、スムーズな歩度の移行など…自分と馬の力の入れ具合やタイミングなどいろいろなことを計りながら調和していく練習が続くだろうな。

2022年7月までレースにでていたそう…そしてSくんは秋から倶楽部の仲間になった。

若い上に競走馬だったこともあり、とても元気があり力も強い。

馬の年齢のことを馬齢(ばれい)と言うそうだけど、馬の6歳は人間に換算すると25歳くらいだそう。競走馬としての能力は4歳くらいがピークだそうで、その後はまだ若いのに古馬(こば・ふるうま)とよばれるらしい。

第2の馬生を乗用馬として生きていくには、これからお仕事もしなければならないので、個性の強い馬にとっては気疲れなんかないのかな~などと人間の子供のように心配をしてしまう…というのも、まだ子供のようなフワフワな毛並みと丸い目の可愛い顔で、僕は馬術なんてまだ何も知りません的な振る舞いがなんとも愛らしいのだ。そして、馬房に新しいオガ屑がいれられると、その上でゴロゴロするのが好きらしく、いつもきなこ餅のようにそれにまみれているので騎乗前にブラッシングがかかせない。

みんなその姿をみると自然と笑顔になる。先日も初心者クラスの指導員が「この子は自分のクラスに欲しいな~」と言うと、フリーで騎乗する上級者クラスの馬なので、そのレッスンを受けている人が「絶対にこの子はあげませんよ!!」などと微笑ましい会話をしていた(笑)

騎乗すると直線は前進気勢もすぐにでて力が漲っているけど、輪乗りなどに必要な内方姿勢というカーブをまわる姿勢にまだ慣れていないようで体が硬い。乗用馬としての調教は受けているのだろうけど、生まれてから直線を早く走ることを求められてきたのだから仕方ない。

とはいえ、あまり甘やかしてもいけない。

ここ数年騎乗しているJくんも数年前は同じような新馬だったけど、今では乗る人によっては尻っ跳ねをしたり騎乗拒否をしたりするようになってきた。10歳になりもう馬場の動きもかなりできるけど、人の多い週末に他の馬が近くを走っていったりすると自ら後に続け~とばかりに走り出すこともあるので、こちらもまだまだ気が抜けない。

両者とも騎乗する人の騎座や手綱さばきも問われ、正しい騎座がとれていなかったり、姿勢が悪いと動くのを止めてしまうこともある。それだからこそとてもよい先生でもあるのだ。

これから輪乗りの継続やゆっくりとした駈歩、スムーズな歩度の移行など…自分と馬の力の入れ具合やタイミングなどいろいろなことを計りながら調和していく練習が続くだろうな。

春の訪れに花もメダカも目覚める ― 2023年03月18日

3月になり気温が上昇してきた。

それと同時に、出窓や外に出してそのままになっている鉢から新芽が出たり花が咲き復活してきた。雑用に追われ、放置気味の植物たちの生命力にびっくり。

昨年からある花の復活

母の日のカーネーション、旅先でいただいた金魚草、菊の仲間、そしてトマトまで実をつけていた。いくつかの蘭の鉢は花芽がたくさん出てきて開花が楽しみ。

年末に植えたパクチーの柔らかい新芽が食卓を彩ってくれるのはありがたい。昨年までの旧居からの引っ越しと大磯の家の新築による引っ越しが重なり、新居に運び込んだ植物は数家族分。それらの新たな落ち着き先の整理が先で、まだ植物に手間をかける時間が中々とれないけど、今年はサラダにできそうなものから少しずつ種を蒔こうかな。

写真はFBのアルバムに

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6139326539460583&set=pcb.6139327679460469

それと同時に、出窓や外に出してそのままになっている鉢から新芽が出たり花が咲き復活してきた。雑用に追われ、放置気味の植物たちの生命力にびっくり。

昨年からある花の復活

母の日のカーネーション、旅先でいただいた金魚草、菊の仲間、そしてトマトまで実をつけていた。いくつかの蘭の鉢は花芽がたくさん出てきて開花が楽しみ。

年末に植えたパクチーの柔らかい新芽が食卓を彩ってくれるのはありがたい。昨年までの旧居からの引っ越しと大磯の家の新築による引っ越しが重なり、新居に運び込んだ植物は数家族分。それらの新たな落ち着き先の整理が先で、まだ植物に手間をかける時間が中々とれないけど、今年はサラダにできそうなものから少しずつ種を蒔こうかな。

写真はFBのアルバムに

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6139326539460583&set=pcb.6139327679460469

最近のコメント