たばこと塩の博物館 ― 2021年03月01日

2013年まで渋谷の公園通りにあった「たばこと塩の博物館」

渋谷にあったころも興味深い企画展が多く、渋谷PARCOのギャラリーやミュージアムのアート企画などと共に注目すべきエリアでよく立ち寄った。

今月から開催されている特別展「ミティラー美術館コレクション展」を観に行った際、塩やタバコに関する常設展もまわってみた。こちらも規模は大きくはないが貴重なコレクションが多数あり、大人の社会科見学的にもおススメできるわかりやすい展示だった。

たばこについては、煙管や煙草入れなどのコレクション企画を数年前に静岡で観たことがあるが、たばこ自体の世界の歴史については知る機会もなく貴重なものに出会えた。

そういえば、実家にも父が使っていた煙管がいくつかあったが、あれはどこにいったのだろうと今更ながらに思い出した。

塩に関する展示では、最初に世界遺産に認定された遺産のひとつのヴィエリチカ岩塩坑の岩塩で作られた礼拝堂の一部が再現されていた。700年以上続く採掘は、規模は縮小されたものの今も続いているという。

ヴィエリチカ岩塩坑の映像

https://www.youtube.com/watch?v=_b5mfjBXDx8

ヴィエリチカ岩塩坑公式HP

https://www.kopalnia.pl

----------------------------------------

ABOUT TOBACCO SALT MUSEUMより

たばこは、アメリカ大陸の古代文明のなかで、儀式用の植物として人類に利用されたことを文化的な起源とし、16世紀以降、嗜好品(しこうひん)として世界中に広まり、各地に特色ある文化が形成された。日本へは、16世紀末に伝来し、江戸時代を通して庶民文化にとけこみ、独自のたばこ文化が生まれている。

収蔵品は、約1,800点の浮世絵を中心とする絵画資料や、たばこ入れ、たばこ盆、外国の喫煙具などのたばこに関する資料ほか、塩に関する資料として、いろいろな形の結晶標本や岩塩、湖塩、天日塩などの標本資料などがあり、現在約38,000点に渡るさまざまな資料を所蔵している。

----------------------------------------

たばこと塩の博物館 https://www.tabashio.jp

写真はFB のアルバムに

https://m.facebook.com/harumi.maezawa.1/albums/3733853206674607/

渋谷にあったころも興味深い企画展が多く、渋谷PARCOのギャラリーやミュージアムのアート企画などと共に注目すべきエリアでよく立ち寄った。

今月から開催されている特別展「ミティラー美術館コレクション展」を観に行った際、塩やタバコに関する常設展もまわってみた。こちらも規模は大きくはないが貴重なコレクションが多数あり、大人の社会科見学的にもおススメできるわかりやすい展示だった。

たばこについては、煙管や煙草入れなどのコレクション企画を数年前に静岡で観たことがあるが、たばこ自体の世界の歴史については知る機会もなく貴重なものに出会えた。

そういえば、実家にも父が使っていた煙管がいくつかあったが、あれはどこにいったのだろうと今更ながらに思い出した。

塩に関する展示では、最初に世界遺産に認定された遺産のひとつのヴィエリチカ岩塩坑の岩塩で作られた礼拝堂の一部が再現されていた。700年以上続く採掘は、規模は縮小されたものの今も続いているという。

ヴィエリチカ岩塩坑の映像

https://www.youtube.com/watch?v=_b5mfjBXDx8

ヴィエリチカ岩塩坑公式HP

https://www.kopalnia.pl

----------------------------------------

ABOUT TOBACCO SALT MUSEUMより

たばこは、アメリカ大陸の古代文明のなかで、儀式用の植物として人類に利用されたことを文化的な起源とし、16世紀以降、嗜好品(しこうひん)として世界中に広まり、各地に特色ある文化が形成された。日本へは、16世紀末に伝来し、江戸時代を通して庶民文化にとけこみ、独自のたばこ文化が生まれている。

収蔵品は、約1,800点の浮世絵を中心とする絵画資料や、たばこ入れ、たばこ盆、外国の喫煙具などのたばこに関する資料ほか、塩に関する資料として、いろいろな形の結晶標本や岩塩、湖塩、天日塩などの標本資料などがあり、現在約38,000点に渡るさまざまな資料を所蔵している。

----------------------------------------

たばこと塩の博物館 https://www.tabashio.jp

写真はFB のアルバムに

https://m.facebook.com/harumi.maezawa.1/albums/3733853206674607/

世田谷の住宅街にアライグマって… ― 2021年03月10日

今月は、上野の国立科学博物館にて「大地のハンター展」を観た。

所蔵されている多数の剥製と資料が並び、春休みを迎えた子供たちにもわかりやすい展示になっていた。

ところで、ハンターといえばとてもショックな出来事が…。

引っ越した際に世田谷の自宅の庭に連れてきた、数匹のらんちゅうときれいな色のコメット系の金魚が突然全滅する事態になってしまったのだ。

深夜、窓の外で風雨と思われる音に目を覚ました。大粒の雨音かと思ったら、水甕に乗せておいた手桶の落ちる音がした。転がる音に続いて水槽の中の水を動かす音が…おかしいと思ったけど窓のシャッターを開けるのも気味悪く、ライトを手に急いで二階のベランダへ。

庭を見下ろしてライトを照らすと、隣家から伸びた桃の木の枝の間に登りかけていてる丸々とした茶色い動物がこちらを見ていた。ライトを当てても、こちらの顔が見えないのか動かない。そのままいられても困るので、手元のタオルを投げ落とすと飛び降りて走っていった。眼下の庭を照らすと、水槽まわりのものが散乱している。

深夜の暗い中、確認するのもなんだか嫌な気分で夜が明けるのを待った。家人を呼び、カーテンをあけると…数匹のらんちゅうの頭だけが転がり、うろこがキラキラと散乱していた。コメットは2匹が消え去っていて、1匹だけが頭を傷つけられ瀕死の状態で残っていた。まるでホラーだ…(泣)

丸く大きな姿は猫でもタヌキでもなかった。顔の模様が白くはなかったのでハクビシンではなくアライグマだと分かった。それでも何故世田谷の住宅街の真ん中に現れたのか…大きな庭があるお宅が周りに多いこともあるのか、どこかに生息しているのだろう。

金魚は20cm以上の大きさまで育っていた、それを捕食する??

どんなに力があるのだろうと想像するだけで、あのラスカルくんとは別の生き物のようでイメージが全く変わってしまった。

…とここで話は終わらない。

数日後、また深夜に庭で物音が…水槽の上には大きなペットボトルに水を入れて重りにしてあったが、みごとに落ちた音がした。一匹だけ残ったコメットが傷も癒えかけた矢先に持ち去られてしまったのだ。水槽は60cm以上の高さのテーブルの上に置いたのに…。

前回も含め、すべての水槽の底には産卵したばかりの金魚の卵がたくさん沈んでいた。季節的なのか、危機感からなのか、もう言葉もない…茶色い動物の体長はそんなに長くはないしっぽを入れても1mくらいはあった。あとで熱帯魚店の方に聞くと、普通の家の池の大きな錦鯉などもたくさん被害にあい、六本木では大きな水槽ごと倒されたとか…都心でも増えているらしい。錦鯉をつかめる手って…ちょっと想像できない。

その後、庭にはメダカだけが残り、木は早めに剪定してもらった。庭の四方には、馬の虫よけにもしている竹酢液を薄めて毎日夕方から散布した。

いるはずのないものが、そこにいる。

それだけで何か落ち着かないものだ。

そして…今は梅雨空の下、大きな茶色いヒキガエルらしいのがいるはずのないところにじっと佇んでいる。手のひらにも乗らないくらいの大きさで色も土になじんで近くに行くまで気づかない。見つけたときの驚きといったら…近すぎて思わず声が出そうになる。

私がいちばん苦手とする生き物でもある。蛇やトカゲは何とも思わない、蛇は首にも巻けるし、トカゲやワニにも触れる。だけどカエルだけは何だかわからないけど生理的にダメでその姿に鳥肌が…住宅街で自然が豊かなのはいいけど、もう気配もなく現れるのはやめてください心臓がバクバクです。

所蔵されている多数の剥製と資料が並び、春休みを迎えた子供たちにもわかりやすい展示になっていた。

ところで、ハンターといえばとてもショックな出来事が…。

引っ越した際に世田谷の自宅の庭に連れてきた、数匹のらんちゅうときれいな色のコメット系の金魚が突然全滅する事態になってしまったのだ。

深夜、窓の外で風雨と思われる音に目を覚ました。大粒の雨音かと思ったら、水甕に乗せておいた手桶の落ちる音がした。転がる音に続いて水槽の中の水を動かす音が…おかしいと思ったけど窓のシャッターを開けるのも気味悪く、ライトを手に急いで二階のベランダへ。

庭を見下ろしてライトを照らすと、隣家から伸びた桃の木の枝の間に登りかけていてる丸々とした茶色い動物がこちらを見ていた。ライトを当てても、こちらの顔が見えないのか動かない。そのままいられても困るので、手元のタオルを投げ落とすと飛び降りて走っていった。眼下の庭を照らすと、水槽まわりのものが散乱している。

深夜の暗い中、確認するのもなんだか嫌な気分で夜が明けるのを待った。家人を呼び、カーテンをあけると…数匹のらんちゅうの頭だけが転がり、うろこがキラキラと散乱していた。コメットは2匹が消え去っていて、1匹だけが頭を傷つけられ瀕死の状態で残っていた。まるでホラーだ…(泣)

丸く大きな姿は猫でもタヌキでもなかった。顔の模様が白くはなかったのでハクビシンではなくアライグマだと分かった。それでも何故世田谷の住宅街の真ん中に現れたのか…大きな庭があるお宅が周りに多いこともあるのか、どこかに生息しているのだろう。

金魚は20cm以上の大きさまで育っていた、それを捕食する??

どんなに力があるのだろうと想像するだけで、あのラスカルくんとは別の生き物のようでイメージが全く変わってしまった。

…とここで話は終わらない。

数日後、また深夜に庭で物音が…水槽の上には大きなペットボトルに水を入れて重りにしてあったが、みごとに落ちた音がした。一匹だけ残ったコメットが傷も癒えかけた矢先に持ち去られてしまったのだ。水槽は60cm以上の高さのテーブルの上に置いたのに…。

前回も含め、すべての水槽の底には産卵したばかりの金魚の卵がたくさん沈んでいた。季節的なのか、危機感からなのか、もう言葉もない…茶色い動物の体長はそんなに長くはないしっぽを入れても1mくらいはあった。あとで熱帯魚店の方に聞くと、普通の家の池の大きな錦鯉などもたくさん被害にあい、六本木では大きな水槽ごと倒されたとか…都心でも増えているらしい。錦鯉をつかめる手って…ちょっと想像できない。

その後、庭にはメダカだけが残り、木は早めに剪定してもらった。庭の四方には、馬の虫よけにもしている竹酢液を薄めて毎日夕方から散布した。

いるはずのないものが、そこにいる。

それだけで何か落ち着かないものだ。

そして…今は梅雨空の下、大きな茶色いヒキガエルらしいのがいるはずのないところにじっと佇んでいる。手のひらにも乗らないくらいの大きさで色も土になじんで近くに行くまで気づかない。見つけたときの驚きといったら…近すぎて思わず声が出そうになる。

私がいちばん苦手とする生き物でもある。蛇やトカゲは何とも思わない、蛇は首にも巻けるし、トカゲやワニにも触れる。だけどカエルだけは何だかわからないけど生理的にダメでその姿に鳥肌が…住宅街で自然が豊かなのはいいけど、もう気配もなく現れるのはやめてください心臓がバクバクです。

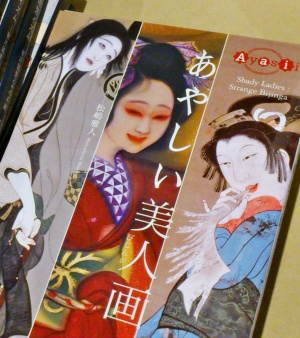

国立近代美術館にて「あやしい絵展」 ― 2021年03月25日

国立近代美術館にて「あやしい絵展」を観た。

「絵に潜む真実、のぞく勇気はありますか?」

そのときおりのうちに秘められた感情が醸し出す表情と物憂げでいて強い視線。一枚の絵から感じられる雰囲気は作者の意図という手先の表現だけでなく人間の強い欲望や様々な願望、時には怨念や恨みが作品から滲み出ている。

人の表情や手ぶり、姿勢や顔や頭の向きでさえも…こんなにも多彩な表現手段だということに改めて気づかされる。

自分の中の記憶でもない退廃的な意識、懐かしいでもないのに遠い風景の中の見えない香りだけが浮かぶ。そして決して奇怪感だけが表面にでた恐ろしいとか怖いとかでもない作品たち。幕末から昭和初期にかけて制作された絵画、版画、雑誌や書籍の挿絵の中から国芳から日本の画家たちに多大な影響を与えた西洋美術のミュシャまで多岐にわたる。

まさしく「妖しい」としか言いようのない不思議な作品が、こんなに多く存在し一同に集められていることに圧倒された。いつも日常で観る展覧会では中々経験しにくい、言葉では表現しにくい不思議な感情が湧き上がる作品群であった。

現代の私たちの心の奥底に潜んだ「何か」に語りかけているような気もする。

「絵に潜む真実、のぞく勇気はありますか?」

そのときおりのうちに秘められた感情が醸し出す表情と物憂げでいて強い視線。一枚の絵から感じられる雰囲気は作者の意図という手先の表現だけでなく人間の強い欲望や様々な願望、時には怨念や恨みが作品から滲み出ている。

人の表情や手ぶり、姿勢や顔や頭の向きでさえも…こんなにも多彩な表現手段だということに改めて気づかされる。

自分の中の記憶でもない退廃的な意識、懐かしいでもないのに遠い風景の中の見えない香りだけが浮かぶ。そして決して奇怪感だけが表面にでた恐ろしいとか怖いとかでもない作品たち。幕末から昭和初期にかけて制作された絵画、版画、雑誌や書籍の挿絵の中から国芳から日本の画家たちに多大な影響を与えた西洋美術のミュシャまで多岐にわたる。

まさしく「妖しい」としか言いようのない不思議な作品が、こんなに多く存在し一同に集められていることに圧倒された。いつも日常で観る展覧会では中々経験しにくい、言葉では表現しにくい不思議な感情が湧き上がる作品群であった。

現代の私たちの心の奥底に潜んだ「何か」に語りかけているような気もする。

最近のコメント